ARTICLES RÉCENTS

SIMONE S’EST-ELLE GLISSÉE DANS MES PHOTOS DE VACANCES ?

UNE SAISON SES WEIL ! Monomanies Primesautières 2021-2022

ENTRE NOUS

SIMONE SUR MON EPAULE

UNE SEMAINE SUR UNE PHRASE

ÉTAT DE WEIL #5

Qu’est ce que c’est…

Parce que la compagnie travaille actuellement À BRAS LE CORPS, sa nouvelle création autour des écrits de Simone Weil ( la philosophe ! ) et parce que l’équipe est éloignée géographiquement, nous nous sommes promis de nous donner des nouvelles du travail en cours pour et par chacun / chacune…

Alors une fois par mois, un des membres de l’équipe va proposer un texte, associé à une photo de Fabienne Augié (photographe et comédienne).

Cet État de Weil proposera une vision subjective de son auteur sur son rapport à Weil et au Travail, sans se soucier de la longueur, du ton et du format.

Un État de Weil envisagé comme une manière de garder le lien, de la liberté, de se lire et d’offrir un peu de textualité imagée du travail en cours, de ce qu’il provoque, frotte, nettoie ou assombri…

Ces États de Weil, juste pour le plaisir, juste pour partager, juste pour le travail, car c’est bien de cela qu’il s’agit…

SIMONE S’EST-ELLE GLISSÉE

DANS MES PHOTOS DE VACANCES ?

Partir quelques jours, semaines. Prendre. Apprendre son texte. Partir où ?

J’ai pensé à l’Italie, à Assise. Simone y passe quelques jours en 1937. Elle écrit :

J’ai passé à Assise deux jours merveilleux. Là, étant seule dans la petite chapelle romane du XIIe siècle de Santa Maria degli Angeli, incomparable merveille de pureté, où saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m’a obligée, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux.

J’ai pensé à la Grèce dont la pensée (Platon, Pythagore, Thucydide…) irrigue l’œuvre de Simone même si je dois avouer qu’une partie de ce système d’irrigation m’échappe.

Quoiqu’il en soit, ce sera la Méditerranée avec ses beautés et ses tragédies antiques et contemporaines.

Simone se place au côté des grecs, rarement et peut-être même jamais au côté des romains auxquels elle reproche leur goût pour la conquête et pour la force.

Alors, va pour la Grèce.

J’emporte donc le texte et mon appareil photo.

Au retour, quand le labo me renvoie les négatifs, je me demande si Simone est quelque part dans ces images. Les aurais-je faîtes sans sa fréquentation ?

Aurais-je regardé les mêmes choses ? De la même façon ?

En voici quelques unes.

Musée archéologique, Thessalonique, Grèce, 2020.

Musée archéologique, Thessalonique, Grèce, 2020.

Les moments de grâce sont rares dans l’Iliade, mais ils suffisent pour faire sentir avec un extrême regret ce que la violence fait et fera périr.

Et cette réflexion qui peut courir sans doute tout au long de l’histoire sans y perdre sa pertinence :

(…) ainsi quand on fait la guerre, c’est pour conserver ou accroître les moyens de la faire. Toute la politique internationale tourne autour de ce cercle vicieux.

Cimetière militaire français de Zeitenlick, Thessalonique, Grèce, 2020.

Cimetière militaire français de Zeitenlick, Thessalonique, Grèce, 2020.

Thessalonique toujours. Cimetière militaire interallié de Zeitnlick. Des centaines de milliers de soldats ont fait partie de l’armée d’Orient et ont débarqué à Thessalonique entre 1915 et 1918. Il y a des troupes françaises, britanniques, italiennes, serbes, russes. Et aujourd’hui autant de carrés côte à côte. Dans le carré français, ils sont 8310 poilus d’Orient, originaires de la Métropole et de l’ensemble de l’empire colonial de l’époque.

Il y a dans ce cimetière, un empilement de thèmes chers à Simone. La force, la colonisation, la guerre, la domination, le pacifisme, l’oppression.

Pas d’amour. Pas de beauté.

Raymond Maussenet, Arsène Mercier, N’Guyen-Yan-Thieu, Guillaume Ancel, Mohamed Chaïd, Pierre Etchegaray, Bana Koulibaly, Emmanuel Mastorakis et des milliers d’autres noms.

Il est écrit et il était crié : Morts pour la France !

(…) le plus fort paradoxe de la vie moderne, c’est que non seulement on foule au pied dans la vie civile la dignité personnelle de ceux que l’on enverra un jour mourir pour la dignité nationale ; mais au moment même où leur vie se trouve ainsi sacrifiée pour sauvegarder l’honneur commun, ils se trouvent exposés à des humiliations bien plus dures encore qu’auparavant.

(…) certes il y a toujours eu des guerres ; mais que les guerres soient faites par les esclaves, c’est le propre de notre époque. Et qui plus est, ces guerres où les esclaves sont invités à mourir au nom d’une dignité qu’on ne leur a jamais accordée, ces guerres constituent le rouage essentiel dans le mécanisme de l’oppression.

Ne nous méprenons pas, ces esclaves dont parle Simone sont Européens, autant qu’Africains ou Asiatiques. C’est de leur exploitation en pleine révolution industrielle dont il est en partie question ici.

Simone, violemment anti-colonialiste écrit aussi :

Les problèmes de la colonisation se posent avant tout en termes de force. La colonisation commence presque toujours par l’exercice de la force sous sa forme pure, c’est à dire par la conquête.

Et aussi :

Mais il y avait encore pourtant des civilisations indépendantes ; et il y avait, grâce au ciel, les barbares, qui au bout de quelques siècles, ont rudement introduits dans le monde la diversité et la vie, sources d’une civilisation nouvelle. Nous n’avons rien à espérer des barbares ; nous les avons colonisés. Nous avons aussi colonisé toutes les civilisations différentes de la nôtre.

Je regarde ces tombes. Les cimetières militaires me laissent vide, ahurie. Je vois ces noms d’hommes venus des colonies. Je suis à Thessalonique, en Grèce, en 2020.

J’imagine des descendants de familles de soldats enterrés ici, cherchant aujourd’hui à quitter leur pays pour trouver refuge en Europe, disons par exemple en France, et qui sombrent à quelques 300 kilomètres d’ici. Morts pour la France !

Simone Weil pensait que l’imagination était une fuite.

Imagination ; image venant dans un rêve, faculté d’inventer des images, faculté d’inventer des combinaisons.

Si nous étions face à face Simone, je te dirais que pour moi c’est un outil, une manière de tenter de mettre ensemble ce qui est écartelé par le temps et l’espace et que, de ce fait, j’ai tant de mal à penser. Ce n’est peut-être pas de la pensée. C’est autre. C’est autrement.

Dans ce face à face imaginaire et bref, tu me décocherais sans aucun doute deux ou trois arguments qui me laisseraient sans voix et je repartirais avec un goût de tabac et un sac de questions sur le réel.

Morts pour la France donc. Sur le front d’Orient ou en traversant le fleuve Evros ou en tentant de joindre les côtes européennes.

Simone écrit :

Les vaincus disparaissent de l’histoire sans laisser de trace.

Je prends la route et file vers Idomeni. Je cherche des traces. Idomeni, dernier village grec avant la frontière gréco-macédonienne.

Gare d’Idomeni, frontière gréco-macédonienne, 2020.

Gare d’Idomeni, frontière gréco-macédonienne, 2020.

La gare. Déserte. Rien. Personne. Pas de trace. Juste des trains de marchandises. Ici seules les marchandises passent la frontière. Les trains de voyageurs ont été supprimés depuis des années. Il reste une cafétéria désaffectée, un ancien duty-free.

Sous la pression de l’Europe, la Macédoine a fermé sa frontière le 9 mars 2016. Les exilés ont continué à arriver et s’entassaient devant les barbelés. Le camp a été évacué entre le 24 et le 26 mai 2016.

Il y a eu, entre la gare d’Idomeni et la frontière macédonienne à 800 mètres, jusqu’à 14000 personnes. Un camp. Un camp d’étrangers. Le camp d’Idomeni.

Niki Giannari, commence son incroyable poème Des spectres hantent l’Europe par ces mots :

« Tu avais raison. Les hommes vont oublier ces trains-ci, comme ces trains là. »

Écho à la déportation des juifs de Thessalonique. Les trains sont probablement passés sur ces mêmes rails.

Giannari écrit ce poème à Idomeni alors qu’elle travaille comme volontaire au camp. Anarchiste je dirai, comme Simone à une époque et à mes yeux elle le reste. Elles sont sœurs de poésie, d’action, de lutte.

Je vois se glisser quelques hommes entre des wagons, ils sont allés chercher de l’eau. On se salue de loin. Quelques exilés sont encore là, à 800 mètres de la frontière.

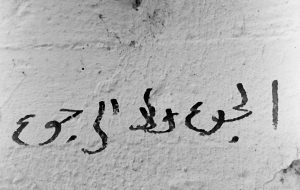

Sur un poteau de la gare, je vois une trace :

Inscription à la gare d’Idomeni, frontière gréco-macédonienne, 2020.

Inscription à la gare d’Idomeni, frontière gréco-macédonienne, 2020.

J’envoie un message à une amie A. A. qui vit à Casablanca, je lui demande de me traduire ces mots. Elle me répond :

La faim plutôt que revenir.

Casablanca, Simone y a fait escale lors de sa traversée de Marseille à New-York en 1942.

La faim plutôt que revenir.

L’échelle des nécessités est bouleversée.

Si pénible et si humiliant qu’il soit de l’admettre, l’opinion d’un pays, sans aucune distinction de classe sociale, est beaucoup plus sensible à ce qui menace sa sécurité qu’à ce qui offense la justice.

Quiconque pour simplifier les problèmes nie certaines obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime.

Gare d’Idomeni, frontière gréco-macédonienne, 2020.

Gare d’Idomeni, frontière gréco-macédonienne, 2020.

Je photographie l’intérieur de la cafétéria abandonnée de la gare d’Idomeni, sur le mur du fond, des photos d’acteurs de cinéma, dans le reflet un train de marchandise. À droite, l’acteur Peter O’Toole dans Lawrence d’Arabie.

Simone Weil nourrissait je crois une admiration pour T. E. Lawrence disant de lui :

Sa force est de reconnaître l’empire de la force tout en la méprisant.

Et ailleurs elle note :

Il n’est possible d’aimer et d’être juste que si l’on connaît l’empire de la force et si l’on sait ne pas le respecter.

Je quitte Idomeni en pensant à Simone.

Ils (les peuples d’Europe) retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l’abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis, ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux que ce soit pour bientôt.

La cour de l’école, Gialiskari, Grèce, 2020.

Je perçois quelques échos des catastrophes anciennes et de celles de notre temps. J’essaie de ne pas les fuir. De les regarder. De voir. De comprendre avec les maigres outils qui sont les miens. J’en suis toute retournée, cul par dessus tête. C’est avec la même intensité, la même amplitude que je m’émerveille aux larmes ce soir d’août, après un crépuscule d’un calme et d’une douceur inouïs, où dans la cour de l’école d’un village d’une île de la mer Égée, on projette un film et la petite assemblée ici réunie, rit ensemble dans la nuit paisible.

La pensée de Simone m’accompagne, m’épaule, m’ouvre des pistes, des chemins, des voies.

Le sentiment de la misère humaine est la condition de la justice et de l’amour.

Je pense à la lettre qu’elle envoie de Marseille en 1941 à Antonio Atares, un paysan espagnol interné dans le camp du Vernet en Ariège ;

Il n’y a pas de plus grande joie pour moi que de regarder le ciel par une nuit claire, avec une attention si concentrée que toutes les autres pensées disparaissent ; alors on croirait que les étoiles entrent dans l’âme.

Octobre 2020.

Photographies et texte : Fabienne Augié